EL POBLADO CASTREÑO Y GALAICO-ROMANO: SUS FASES

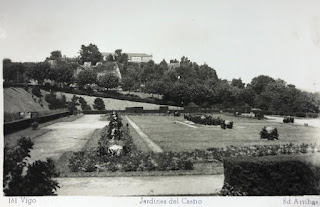

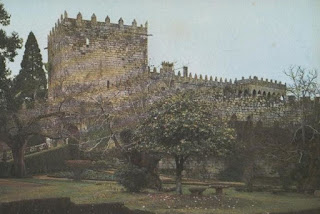

Cómo de todos es sabido en el Monte de "O Castro" de nuestra ciudad, poseemos un extraordinario poblado castreño que por sus dimensiones (se calcula que su perímetro en su máximo apogeo fue de cerca de 19 hectáreas) y sus importantes, prontas y masivas relaciones comerciales con diferentes puertos de nuestra península y del mar Mediterráneo, le da una importancia fundamental a la hora de estudiar el pasado del noroeste peninsular en este período cronológico, que abarca un claro momento de la denominada cultura indígena de la Edad de Hierro o pre-romana y otro, de la que conocimos como cultura galaico-romana, ambas dentro de lo que denominamos cultura castreña o de los castros del noroeste de la península ibérica.

También podemos encuadrar a nuestro yacimiento, en la denominada "Protohistoria", que nos viene definida porque el conocimiento que poseemos de ellos, no nos viene de sus escritos (pues hasta ahora no se ha encontrada ningún tipo de escritura que podemos atribuir a los pueblos que engloba esa cultura), sino de otra cultura ( en este caso, la romana) que si conocía la escritura y nos va a dejar constancia de ellos, a través de textos en latín.

Sin embargo, en los episodios finales de la citada cultura, tenemos que podemos incluirlo ya, en la Edad Antigua, en donde, es la epigrafía latina la que nos va a clarificar algunos aspectos por medio de "graffitis" localizados en cerámicas encontradas en las excavaciones (sobre todo de nombres de personas) y en inscripciones epigráficas localizadas en zonas portuarias que estaban en relación con el núcleo habitacional del castro.

En base a los hallazgos de estructuras y de objetos localizados en las intervenciones arqueológicas en área de la zona del poniente (fuera del tercer recinto de la fortificación borbónica), así como los sondeos, llevados acabo también en los extremos de esa zona acotada pero igualmente en la opuesta (asimismo fuera del tercer recinto defensivo) y otros ubicados entre el primer y segundo recinto, podemos establecer las siguientes fases o etapas de ocupación de este poblado:

1ª fase

Podríamos fecharla hacia el siglo VII al IV antes de Jesucristo. Evidencias arqueológicas claras no poseemos de ella, pero algunos materiales arqueológicos cerámicos indígenas (aunque encontrados en posición "secundaria) así nos lo sugieren.

La circunstancia de encontrarse la zona superior del monte (que correspondería al primer y segundo recinto de la fortaleza) totalmente arrasada en cuanto a niveles arqueológicos definidos e intactos, pudiéndose documentar rocas graníticas con claras huellas de cantería antigua) nos impide documentar adecuadamente este nivel, que en otros castros si los hemos encontrado (Castromao, Troña,..) y hasta niveles posteriores (como es el caso del castro de santa Tegra (A Guardia, Pontevedra), en cuya cima podemos ver en la actualidad ciertas construcciones que han llegado hasta nosotros.

Finalmente tenemos, la lógica, relacionada a la ocupación mejor situada en el monte, para mejor protección y visualización de las gentes que habitan el poblado constituido en esas fechas por cabañas fabricadas con materiales vegetales con algunos refuerzos pétreos. Tenemos que recordar que la altura mayor es de 147 metros sobre el nivel del mar.

2ª Fase

Se situaría entre los siglos III al I antes de Jesucristo. Aquí ya poseemos hallazgos arqueológicos relacionados con estructuras y hallazgos de cerámicas indígenas e importadas así como diversos objetos de bronce. Se iniciarían aquí, los contactos comerciales, que se incrementarían en la fase siguiente

La vivienda que nos va a definir esa nivel de ocupación nos viene dado por una casa de planta elíptica, con un suelo conseguido rebajando la roca base, dos huecos de poste centrales y un hogar hacia un extremo. Ya tendríamos algunas estructuras tanto de muros rectos y curvos, pero serían más mayoría estas últimas.

3ª Fase

Estaríamos en el período de ocupación de más auge del poblado y se dataría hacia mediados del siglo I antes de Jesucristo y finales del siglo I después de Jesucristo. Numerosas estructuras pétreas destinadas a viviendas como a otros fines (almacenes, talleres, terrazas y muros de contención,..), tanto de planta circular como elíptica o cuadrada o rectangular serían las que corresponderían a esta etapa, al lado de numerosos huecos, pilas y canalizaciones excavados en la roca base. El estudio de todos estos elementos nos posibilita para poder dar a esta fases varias etapas de ocupación diferente que nos vienen dadas por la aparición de muros curvos, rectos o rebajes en la roca bases en las cimentaciones de otras construcciones más nuevas.

Aquí tendríamos un repertorio muy amplio y diverso de tipología y decoración de cerámicas indígenas, al lado de diferentes tipos de vasijas de importación como productos de lujo, monedas y fíbulas de bronce, cuentas de pasta vítrea, armas y herramientas de hierro,...

4ª Fase

Por datos que obrar en nuestro poder en la actualidad, esta sería la última fase de ocupación de este poblado y podría no abarcar a la totalidad del mismo, debido sin duda, al abandono progresivo y pacífico de sus habitantes a una zona más llana y más acorde con la economía de estos tiempos y el cambio producido en la mentalidad en su contacto con el mundo romano. Correspondería al siglo II hasta finales del III después de Jesucristo.

Las estructuras pétreas que hemos localizado fechables en esta fase nos vienen dadas por muros de deficiente construcción, con unas cimentaciones que no llegan a la roca base, como la mayoría de las construcciones del período anterior; sus plantas combinan muros rectos y curvos, enterrando anteriores estructuras con buenas bases,...

Las cerámicas indígenas no presentan apenas decoración y si la tienen poseen motivos incisos en su mayoría o simples impresiones. La cerámica de importación es romana, procedente del Mediterráneo oriental o de ciertos alfares de la península ibérica.

Nota.- Es importante señalar que las campañas de excavaciones arqueológicas que nos permitieron encontrar estructuras y materiales para poder realizar este planteamiento de las fases de ocupación del castro de Vigo, se realizaron entre las cotas 105 a 95 m.s.n.m por encima del paseo do cronista Xosé María Álvarez Blázquez y entre las cotas 115 a 105 m.s.n.m. por encima del paseo de los Cedros, por ello, podemos señalar que encontramos casi en la periferia del gran poblado castreño, por su naciente y poniente.

Comentarios

Publicar un comentario